富士フイルムグループは、これまで大胆な事業構造の転換に挑み、イノベーションを創出しながら持続的な成長を遂げてきました。その原動力となっているのは、変化を恐れず挑み続ける「従業員の力」です。当社ではグループパーパス「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」を実現するために、2030年を目標とした長期CSR計画「Sustainable Value Plan 2030(SVP2030)」と中期経営計画「VISION2030」に連動した人材戦略を推進しています。

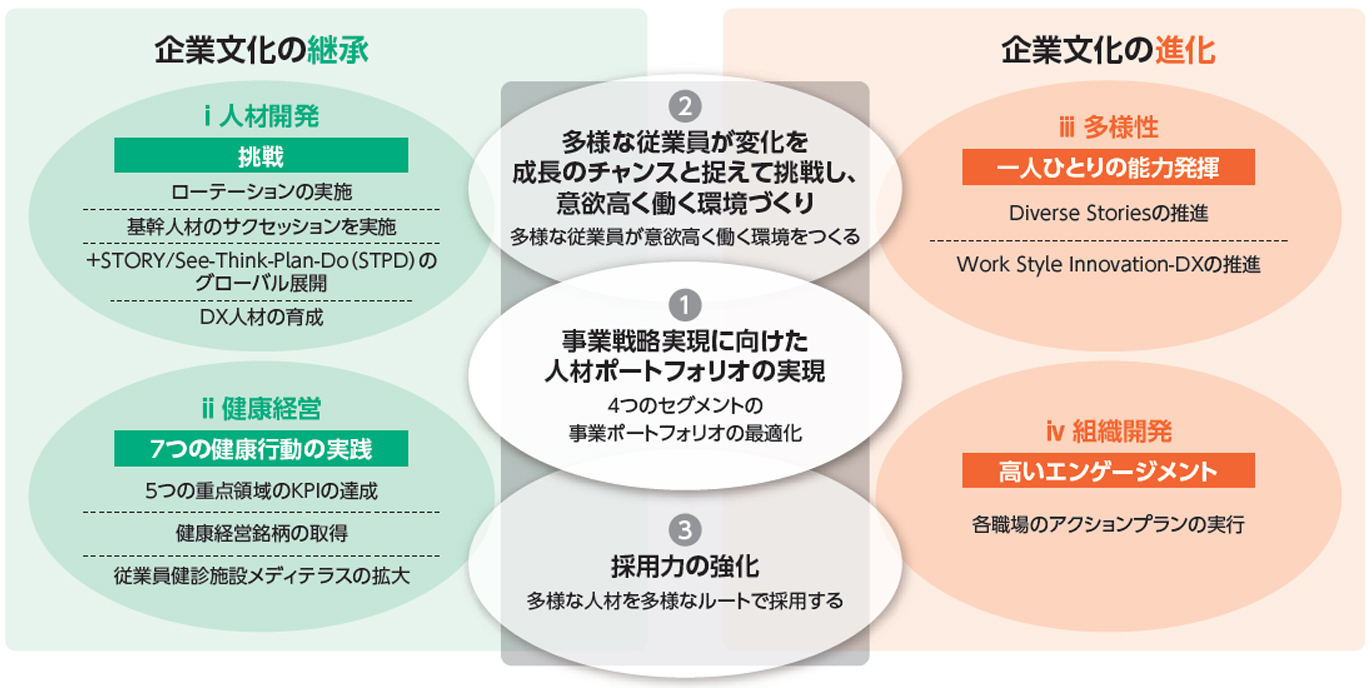

人材戦略の柱は、①4つのセグメントを推進するための人材ポートフォリオの最適化、②多様な従業員が意欲高く働ける環境の醸成、③多様な人材の採用の3つです。この3つの柱を支えるのが「オープン、フェア、クリア」な企業文化であり、ⅰ.人材開発、ⅱ.健康経営、ⅲ.多様性の推進、ⅳ.組織開発の4つの領域を強化することで企業文化を継承・進化させ、さらなる成長につなげていくことを目指しています。

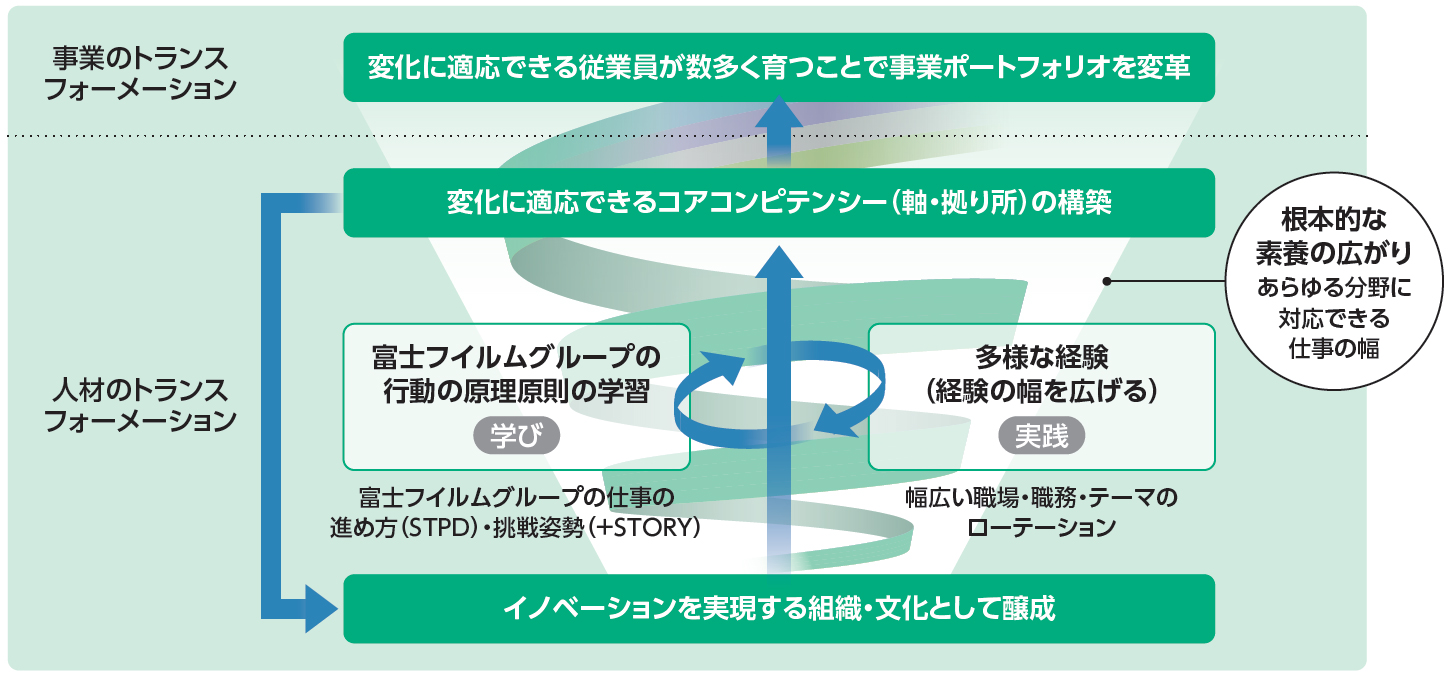

当社が2000年代から事業のトランスフォーメーションを進める中で、従業員も自らの活躍の場を大きく変えてきました。事業の枠を超えた基幹人材を育成することが、私たちのトランスフォーメーション力を支える強みとなる中、人材のトランスフォーメーションを実現する上で、1. 職種・事業・技術領域を変化させながら経験の幅を広げることと、2. 専門性を深めながら経験の幅を広げることを実践しています。従業員の経験の幅が広がることが、人材の厚みにつながっています。

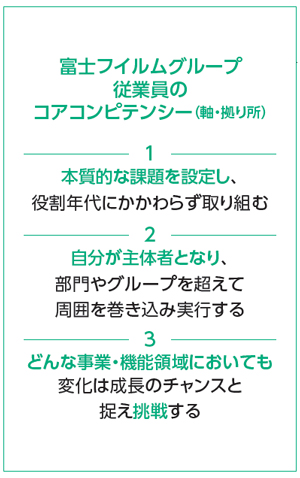

当社では、変革をけん引できる人材を育成するための軸・拠り所となるコアコンピテンシーとして、右記の3つを掲げています。これらのコアコンピテンシーを養いながら人材を成長させるための考え方の一つが、実践を通して経験の幅を広げることです。加えて、どの事業分野・職種にも共通する、原理原則となる考え方・仕事の進め方を習得することも徹底しています。「実践」と「学び」をスパイラル状に積み重ねながら、自らのコアコンピテンシーを高めることで育成される、変化に適応できる人材が原動力となって、事業のトランスフォーメーションを実現しています。

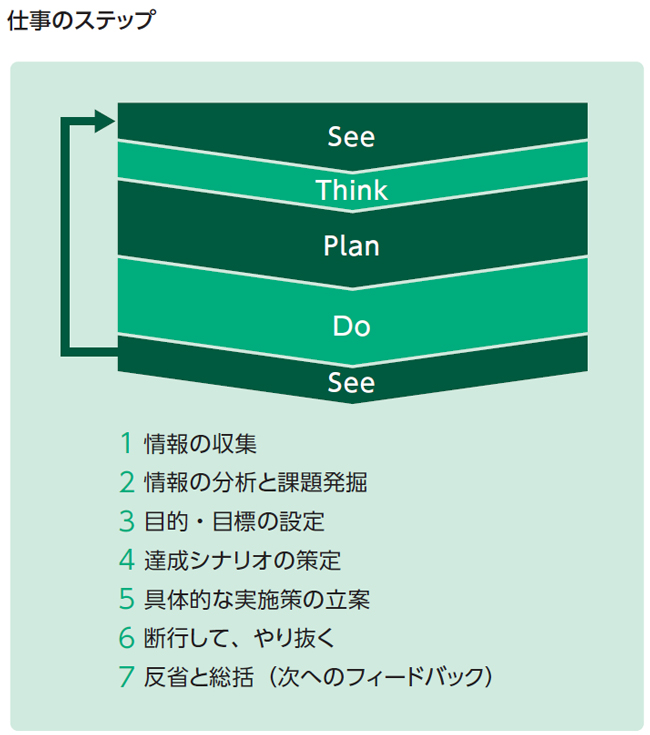

事業と人材のトランスフォーメーションを実現するうえで、重視しているのが、当社独自のマネジメントサイクル「STPD( See-Think-Plan-Do)」です。「事実をしっかり見て、本質を見極めるまで考え、課題を明確にしたうえで、具体的な施策をやり抜く」ことを全ての事業、機能における共通の仕事の進め方として展開・浸透させています。

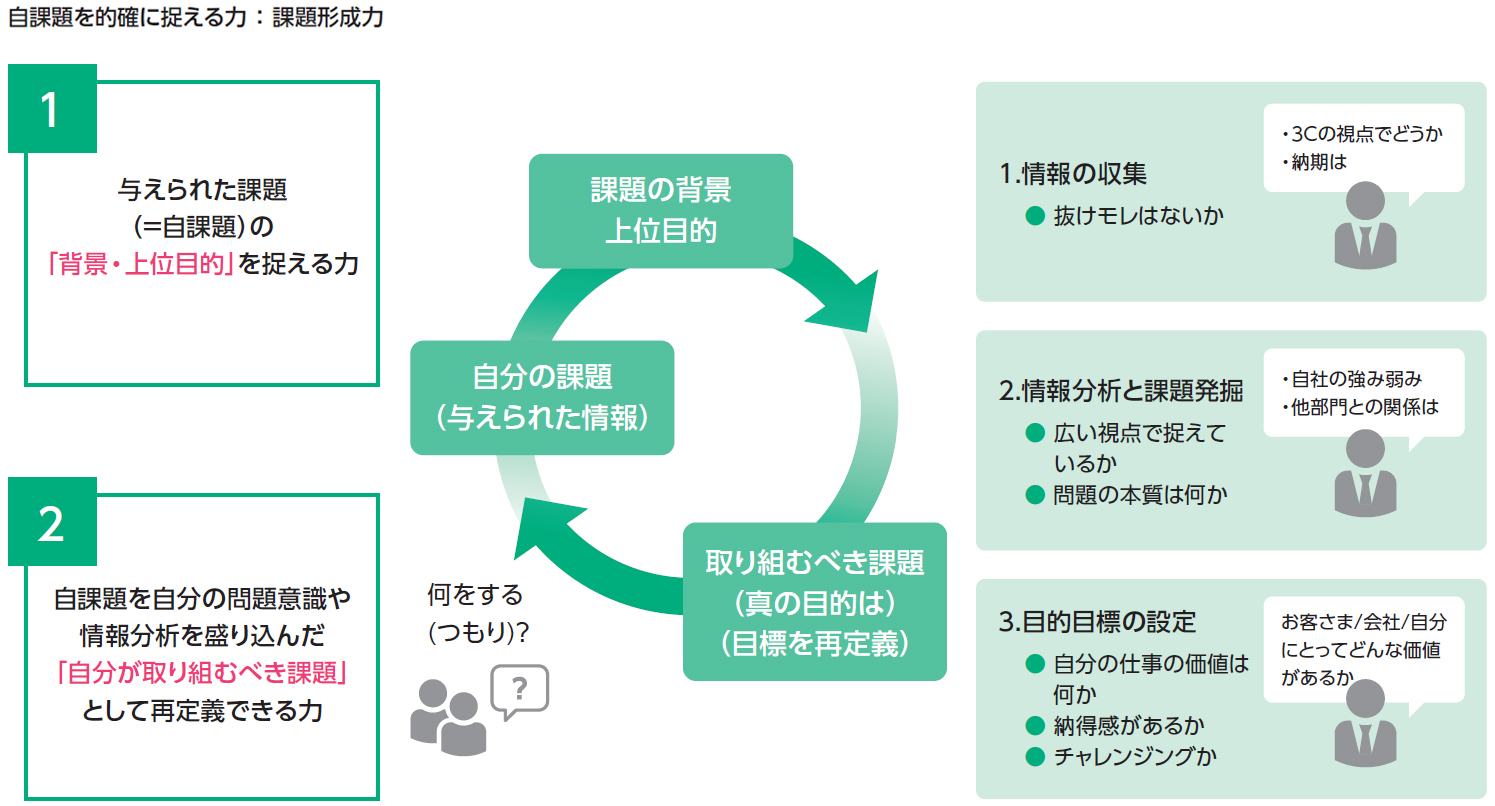

STPDは、変化の激しい時代や未知の領域に挑む時に必要となる行動のサイクルであり、当社の根幹を支える考え方です。変化を作り出していく際には、実践で培った経験則が通用しない場面に多数直面します。これまでに経験したことがない局面において自分で判断を下していくためには、物事の本質や原理原則を理解し、単に起きている問題を解決するのではなく真にやるべき課題を設定する力を、STPDによって養う必要があります。そして最も重要なことは、自分の課題に対して、その上位目的を必ず捉えることです。そのために「See-Think」のプロセスを繰り返し、課題の背景や真の目的、自らの仕事が持つ役割について深く考察・明確化します。そのうえで機動的に「Plan+Do」を実行した後、次の「See」につなげて、「STPDサイクル」を高速で回すことで、主体的に課題に取り組む姿勢が養われるのです。

富士フイルムグループでは新入社員から外国籍従業員にまで、STPDの教育を広く行っています。昇格・昇進時には、この考え方を実践しているかどうかも審査基準としています。地道に徹底して身につけることで、一人ひとりが自分の基軸を強化しています。

STPDサイクルを回す中では、すぐに取り組めそうな課題から安易に始めるのではなく、避けていることや後回しにしていることなど、見たくない課題に正面から向き合うことを重視しています。そして、常識や固定観念を疑い、見えていない課題を探ることによって本質的な課題を見極めようとする思考プロセスを養っています。

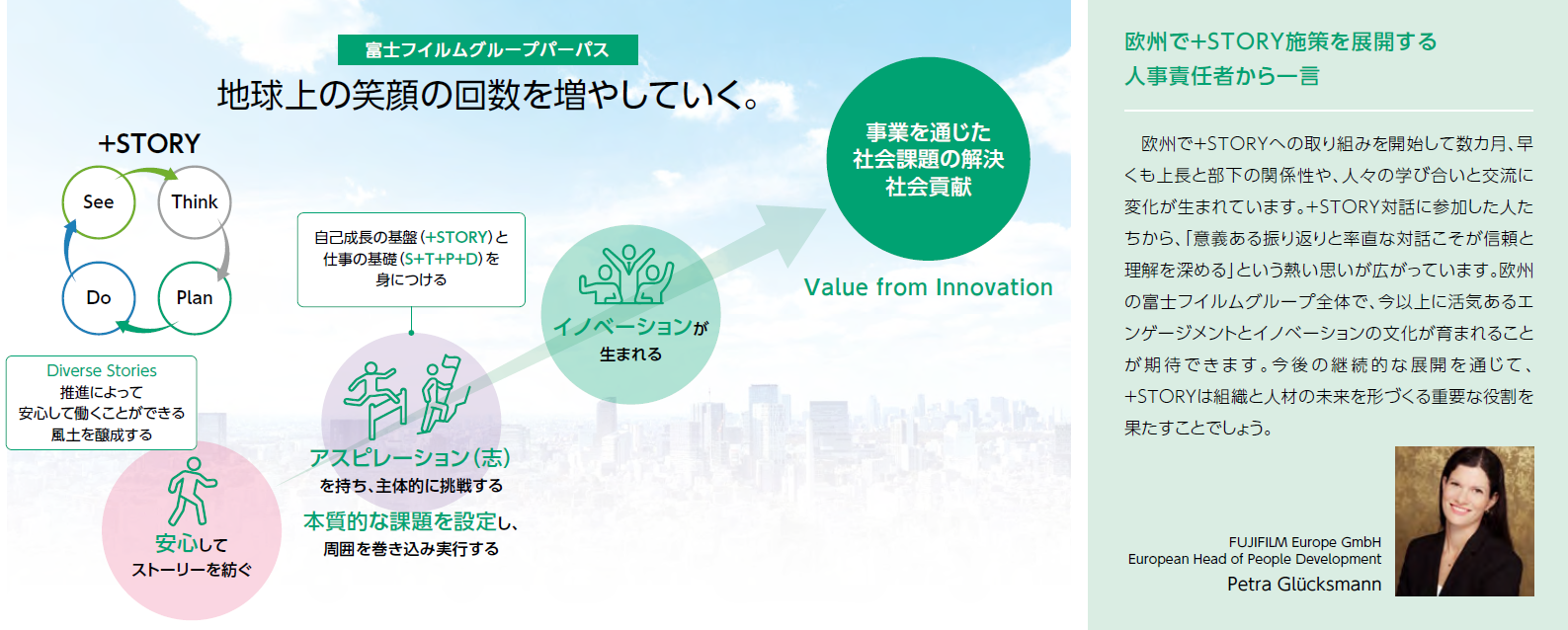

当社では、「オープン、フェア、クリア」な企業文化の中で、従業員一人ひとりが個性・価値観を発揮しながら経験を積み重ね、それらの経験に意味づけをしていくことを「ストーリー」と呼んでいます。そして、国、性別、年齢に関係なく互いのストーリーを認め合い、高め合うことでそれぞれのストーリーが重なり合い、イノベーションを生み出す原動力になると考えています。

富士フイルムグループを舞台に、従業員が「変化は成長のチャンス」と捉えてアスピレーション(志)を持って各々のストーリーを主体的に紡いでいくための施策として、自己成長支援プログラム「+STORY(プラストーリー)」を展開しています。

+STORYは、過去1年間の経験を振り返り、上司との対話を通して新たな気づきや学びを得て、アスピレーションを醸成する「+STORY対話」に加え、主体的な学びを支援・促進するため、ビジネススキルやMBA講座のエッセンスを中心とした専門領域から、語学、専門技術などの実務領域に至るまで、2,000を超える多様なプログラムを提供するプラットフォーム「+STORYアカデミー」を提供。さらに、多様な従業員が自身の経験や学びを共有する社内オンラインライブ「+STORY LIVE」など、従業員の成長を多面的に支援する多様な施策を設けています。

海外でも+STORY施策の展開を進めています。各社の人事と連携しながら現地従業員の価値観や文化の違いなどを踏まえ、各社の状況を反映させた+STORY対話を欧州やシンガポールなどで開始し、ほかの地域への導入に向けた準備も進んでいます。個人の経験を意味づけて糧にすることで、次の成長に結びつけていく当社独自の人材育成の考え方は、人材の流動性が高い海外においても従業員の共感を得ており、今後も展開を広げながらグループ全体で従業員が活躍できる環境づくりに注力していきます。

グループパーパスである「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」の実現に向けて、多様な従業員が安心して生き生きと働ける環境を整備することも当社が注力する重点施策の一つです。

「富士フイルムグループの成長は、従業員とその家族の笑顔と共にある」という思いの下、さまざまなライフイベントを共に楽しんだり、乗り越えたりしながら、仕事と家庭を両立して働き続けることができる環境・制度を整え、継続的に支援しています。国内では、子どもの誕生時に20日間の有給休暇を特別休暇として付与する「Good Parental Leave制度」や育児休業制度を利用して、男性従業員の本格的な育児参画を後押しするとともに、女性従業員に対しては、産後・育児の負担を軽減することにつなげています。そして、今後仕事と介護を両立する従業員も増えることを見据え、介護に直面する前から介護リテラシーを深める機会の提供や、介護の状況に応じた支援制度の拡充を進めています。

生き生きとした職場環境を創造する取り組みは世界各地で進められています。FUJIFILM Australiaでは「カイゼン」の考え方に基づいて、社内の労働環境整備や従業員の能力開発に継続的に取り組んできました。また、コロナ禍後には従業員とその家族のメンタルヘルスを支援するウェビナーを開催するなど、ウェルビーイング向上に努めています。これにより、2024年にオーストラリアの全国紙The Australianから、2025年にはビジネス専門紙Australian Financial Reviewから、それぞれ「Best Places to Work」賞を受賞しています。また、ドイツのFUJIFILM Europeでは、職場に心理学の専門家を招いて、コミュニケーションの重要性について学び、従業員同士で語り合うランチ・トーク・セッションを開催するなど、各社が工夫を凝らした取り組みを行っています。

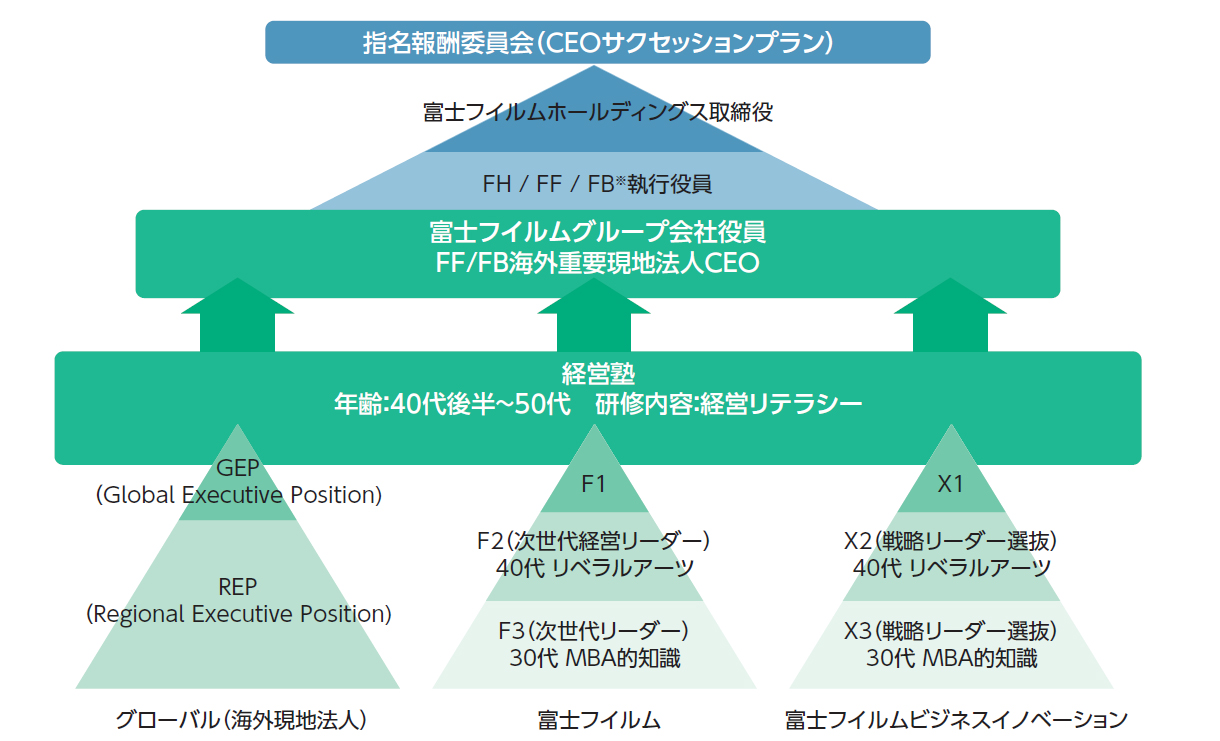

当社は、リーダーシップを発揮する人材の育成や基幹人材を選抜する仕組みも整えています。次世代リーダーを30代から選抜し、MBAの知識など仕事の基盤となる教育プログラムを展開しています。そして、次世代経営リーダーを40代のマネージャー層から選抜し、大局観や歴史観などを身につけるためのリベラルアーツを徹底して学ぶプログラムを実施しています。最終段階では、部長層から選抜された人材に経営塾と呼ばれる研修プログラムを実施。基幹人材の研修を体系的に行うとともに、ハードルの高い仕事に取り組ませ、人材のプールを充実させています。

また、海外の現地法人の基幹人材に対しては、「GEP(Global Executive Position)」と呼ばれる人材プールを当社の人事部が管理し、研修を行っています。さらに、海外の各地域の人事部では、「REP(Regional Executive Position)」としてそれぞれの地域で事業をけん引するビジネスリーダーのサクセッションを進めています。海外においても、領域を広げた技術と技術、人と人をつなぐ「コネクト力」をはじめ、事業の枠を超えた基幹人材の育成を強化し、その推進を重要な経営課題の一つと位置づけています。

- 拡大

- ※ FH:富士フイルムホールディングス株式会社、FF:富士フイルム株式会社、FB:富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

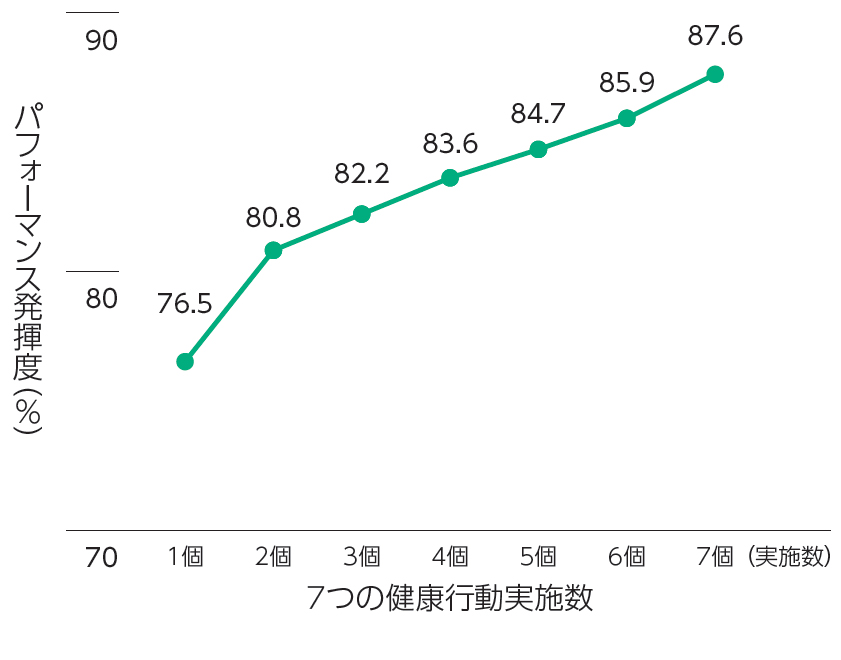

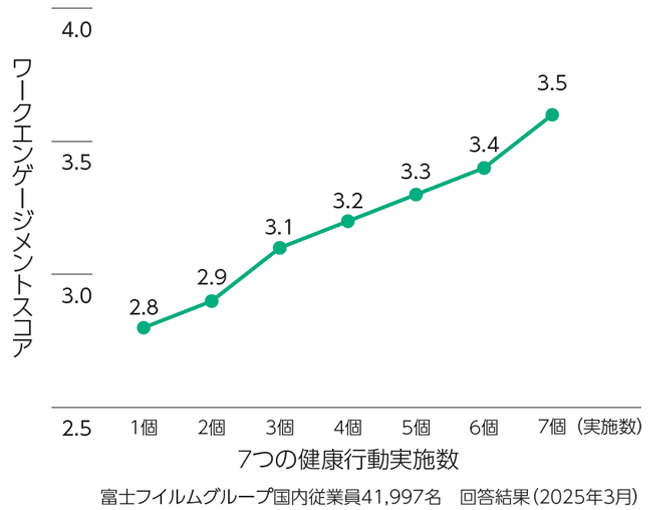

従業員の健康も人材戦略における重要なテーマです。当社グループでは、生活習慣病やがん、喫煙、メンタルヘルス、過労働時間を重点5領域とし、健康的な生活習慣を浸透させるため「富士フイルムグループ7つの健康行動」を従業員に呼びかけています。実施状況は年に1回確認しており、7つの健康行動を実施している項目数が多い従業員ほど仕事のパフォーマンスやワークエンゲージメントが高いことが明確になっています。

また、グループ従業員向けの健診施設として2022年に開設した「富士フイルムグループ健康保険組合 富士フイルムメディテラスよこはま」では、当社の最新の医療機器やAI技術を活用した医療ITシステムを導入し、最先端の健康診断を従業員に提供しています。

これらの取り組みにより、「健康経営銘柄」に5年連続、「健康経営優良法人ホワイト500」に9年連続で選定され、高い評価をいただいています。

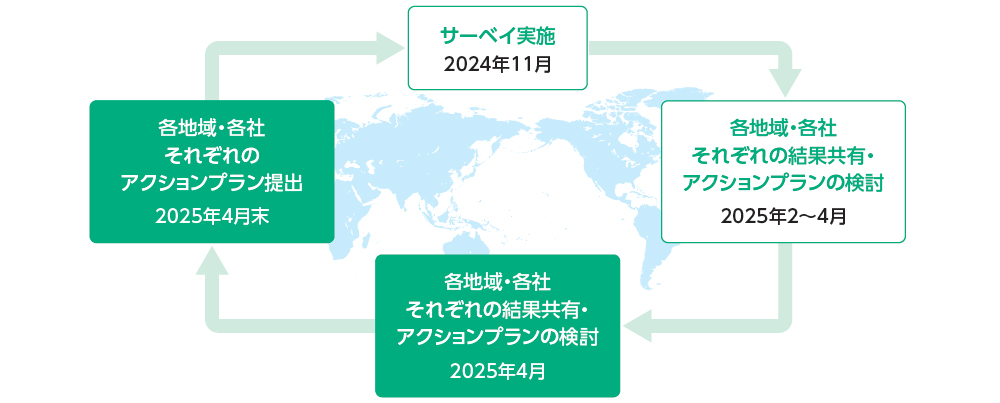

従業員の働きがいの実感を把握し、エンゲージメントを継続的に向上させていくことも人材戦略において重視しています。当社では国内外の全従業員を対象として、グループパーパスに共感し、目標達成に向けて主体的に貢献しようとする意欲を測る「エンゲージメントサーベイ」を実施しています。2024年度は肯定的な回答の割合を示す「エンゲージメントスコア」が81%という結果になり、国内外の他企業と比較して高い水準であるとの評価を、サーベイの実施に協力いただいたコンサルティング会社から得ています。

一方、各設問カテゴリーについて深掘り分析を行った結果、エンゲージメント向上は、「従業員の声に耳を傾け、意見を取り入れようとする会社であるという信頼感」に関する設問との相関関係が強いことが判明しました。この結果を国内外の富士フイルムグループ各社・部門と共有し、具体的なアクションプランを実行することで、業績に強い影響を及ぼす「持続可能なエンゲージメント」の向上を目指しています。

例えば、部門長が一般層の従業員と昼食を取りながら自由な対話を行うランチ・ミーティングなど、立場の違いを超えたコミュニケーションの機会となるさまざまな施策を、各組織において立案・実施しています。また、当社経営トップらが国内外のグループ会社を訪問し、従業員と直接交流するタウンホール・ミーティングを、多くの国・地域で開催してきたことも高いエンゲージメントスコアに寄与していると捉えています。

さらには、職場のメンバー同士がお互いの「ストーリー」を共有して語り合うワークショップ「+STORYつながるワークショップ」を国内で順次実施、コミュニケーション活性化と組織の心理的安全性向上を通じてエンゲージメント向上を図っています。また、海外の一部地域でも同様のコンセプトによる職場ミーティングを開催しています。

このように、ストーリーを軸とした人材育成の取り組みをエンゲージメント向上にも活用することで、一人ひとりの従業員が主体性を持って業務に取り組み、自己成長と事業や会社の成長を重ね合わせながらイノベーション創出に挑んでいく一貫性のある人事戦略を遂行し、富士フイルムグループの企業価値向上に取り組んでいます。